疑問詞+不定詞(to+動詞の原形)の使い方は、主に2つのポイントがあります。

1つ目は、「何を~するべきか」という訳し方に特徴があることです。

2つ目は、「疑問詞+不定詞(to+動詞の原形)」を言葉のかたまりとしてとらえるということです。

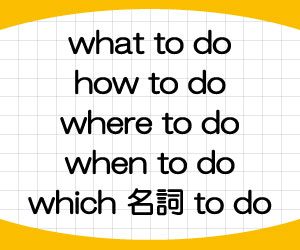

今回の記事では、「what to do」「how to do」「where to do」「when to do」「which 名詞 to do」の使い方を例文で解説していきます。

what to do「何をするべきか」

I didn’t know what to say to him.

私は彼に何を言うべきか分からなかった。

what to doは「何をするべきか」という意味になります。直訳すると「何をする」になりますが、これだけでは日本語に訳した時に伝わりにくいので、疑問詞+不定詞は「何を~するべきか」と訳すことが多い。

「what + to 動詞の原形」をかたまりとして扱うのが疑問詞+不定詞の使い方です。

疑問詞+不定詞の使い方は、「何を~するべきか」という訳し方の特徴と、「疑問詞 + to 動詞の原形」をかたまりとして扱うという2つのポイントを押さえておきましょう。

Sponsored Links

例文では、what to say(何を言うべきか)という部分が疑問詞+不定詞のかたまりになっています。

I didn’t know(私は分からなかった)という内容から分かるように、この例文は過去の出来事について言っていますが、不定詞は「to+動詞の原形」になるので、what to say(何を言うべきか)のsayは、過去形ではなく動詞の原形になります。

<例文>

We didn’t know what to do.

(私たちはどうすべきか分かりませんでした。)

I told her what to see in Kyoto.

(私は彼女に京都で何を見るべきかを話しました。)

how to do「どのようにするべきか」

I didn’t know how to cook that dish.

私はその料理の作り方が分からなかった。

how to doは「どのようにするべきか」という意味になります。how to doを直訳すると「どのようにする」になりますが、これだけだと日本語訳として不十分なので「どのようにするべきか」と訳すことが多い。

特にhow to doは「~のやり方」という簡潔な訳し方で使われることがあります。

例文では、I didn’t know(私は分からなかった)という過去の出来事について言っていますが、how to cook(料理の作り方)のcookは動詞の原形になります。

疑問詞+不定詞のかたまりは、必ず「不定詞=to+動詞の原形」になるのがポイントです。

<例文>

Please tell me how to play that game.

(そのゲームの遊び方を教えてください。)

The coach taught him how to swim.

(コーチは彼に泳ぎ方を教えた。)

Sponsored Links

where to do「どこでするべきか」

I didn’t know where to buy the ticket.

私は切符をどこで買うべきか分からなかった。

where to doは「どこでするべきか」という意味になります。where to doを直訳すると「どこでする」という意味になりますが、それだけでは伝わりににくいので「どこでするべきか」と訳すことが多い。

where to doの使い方も、what to doやhow to doと同じように、「何を~するべきか」という訳し方の特徴と、疑問詞+不定詞のかたまりでとらえることがポイントです。

where to buyを言葉のかたまりとしてとらえて「どこで買うべきか」という意味になります。

不定詞は「to+動詞の原形」になるので、過去の出来事を言っている内容でもwhere to buyのbuyは動詞の原形になります。

<例文>

I decided where to start.

(私はどこで始めるべきか決めました。)

I didn’t know where to sit.

(私はどこに座るべきか分からなかった。)

when to do「いつするべきか」

I don’t know when to go to her house.

私は彼女の家にいつ行くべきか分からない。

例文のwhen to goは、「いつ行くべきか」という意味になります。

「when to do」の基本的な使い方は、「what to do」「how to do」「where to do」と同じで、「疑問詞+to 動詞の原形」という形になります。

<例文>

I don’t know when to call him.

(私は彼にいつ電話するべきか分からない。)

She didn’t know when to start.

(彼女はいつ始めるべきか分からなかった。)

which(名詞)to do「どちらの(名詞)を~するべきか」

I didn’t know which way to go.

私はどちらの道に行くするべきか分からなかった。

「疑問詞+不定詞」の使い方は、疑問詞が変わっても基本的には同じなのですが、whichだけは使い方に少し違いがあります。

which to doは「どちらを~するべきか」という意味になりますが、whichの場合は名詞を間に挟むパターンがあって、which 名詞 to doで「どちらの名詞を~するべきか」という意味になります。

例文では、which way(名詞) to goで、「どちらの道に行くするべきか」という意味のかたまりになっています。

<例文>

I don’t know which one to choose.

(私はどちらを選ぶべきか分かりません。)

I don’t know which bus to take.

(私はどちらのバスに乗るべきか分かりません。)

Sponsored Links

おすすめの記事

shouldとmustの意味と使い方!should notとmust notの違いを解説!

中学英語の比較級を使った例文を紹介!Whichを使った比較表現の疑問文も解説!